信機・信法の中の「普段使い」

私自身の願いとして、「仏教を、お葬式や法事の時だけのものにしたくない。もっと普段から、仏教を使えるようになってほしい」と考えていることは、以前の記事で触れました。そのアイデアについて先日、仲間内のお坊さんに「普段使いの仏教ということを考えているんだけど…」と話す機会がありました。

私は、日常の相談ごとを仏教の視点で整理しやすくするために、仏法僧という「三宝(さんぼう)」を、「仏=願い・法=理屈・僧=身体と同行」と読み替えてみているのですが、「いやー、その定義には違和感がありますね」と指摘されたのです。

それは、仏教を信仰ではなく、問題解決の道具として扱っているのでは?(ライフハックとしての仏教をやりたいの?)信仰心がないじゃないの。

ウッ…たしかに、我が浄土宗は「信心の教え」であります。「お念仏を称えた者が亡くなった後は、阿弥陀様がお迎えにお越しになり、お浄土へ一緒に連れて行ってくださるのです」という教えは、信じる・信じないの世界。いくら聞かされても、「私は信じません」となったら…安心には繋がらないのです。

二種の深信

では、『信心』とは何を信じるのか。その核心を示すのが “二種の深信” というキーワードです。

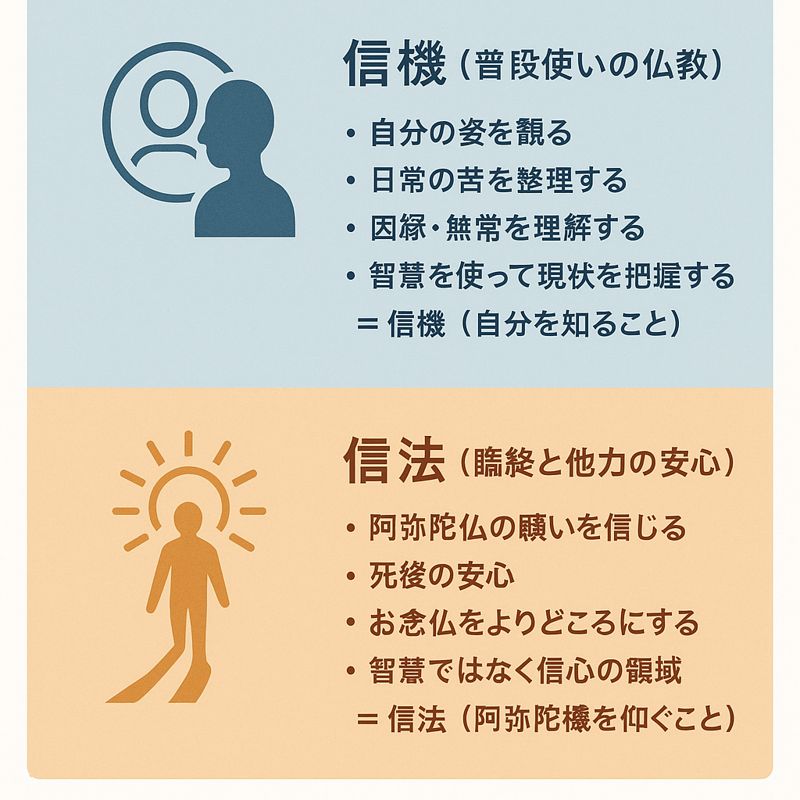

その1は、「機を信じる」。機というのは、自身の姿です。自分は煩悩から離れることができず、厳しい修行に耐えられそうにない。仏教の定める行動規範からも逸脱してしまっている…「自分は凡夫である」ということを、まずは認めなさい、信じなさいというのです。

その2は、「法を信じる」。どの法か?それは、阿弥陀様が「どのような人であっても(つまり凡夫であっても)我が名を称える者は、我が修行の功徳を振り向けて、かならず極楽浄土に生まれ変わらせるぞ」と願われたことを信じなさい、私達は南無阿弥陀仏を称えることで極楽へ往生できることを信じなさい、というのです。

この、「機=自分自身の姿を見る」というのはかなり革新的なこと(私見です)であって、沢山説かれた法や修行の中からフリーハンドに「どれを選ぼうかな」というのではなく、「自分の姿をまずは見よ。それに応じた教えを求めよ」と、「教えを選ぶ根拠を変えた」というわけです。

信機から信法へ

そうして考えると、信機は信法の方向性というか納得感を高めるという構造があると思います。「私はこういう姿なんだ」を挟むことで「その私に相応しい教えは何であろうか」を考えられる。自分についての理解が深まることが、求める法をより明確にする。2段階の信が浄土宗(法然以降)の浄土系日本仏教の特色と言って良いのだろうと思います。

その二段階のうち、「普段使い」はどこに位置するのかを考えると、「普段使いの仏教で信機を深め、イザという時の仏教(浄土教)で信法に至る」と言えるのではないかと!普段の生活を心安らかに送る(結果として自身の姿に向き合うことができ=信機)ための仏教と、イザ臨終の時に安心して過ごせる(極楽往生について安心している=信法)ための仏教は、2段構えであると腑に落ちたのであります。

智慧の仏教・信心の仏教

さて、ここから先は少し坊さんらしく…元祖様のお言葉を紐解いておきましょう。

法然上人は、その思索の中で、

もし智慧をもちて生死を離るべくば、源空いかでか彼の聖道門を捨てて、此の浄土門に趣くべきや。聖道門の修行は、智慧を極めて生死を離れ、浄土門の修行は、愚痴に還りて極楽に生まると知るべし」とぞ仰せられける。

ーつまり、「もしも智慧によって迷いの境涯を離れることができるならば、私、源空がどうしてあの聖道門を捨てて、この浄土門に帰依するでしょうか。聖道門の修行は、智慧を極めて迷いを離れ、浄土門の修行は、愚かな自分に立ち返って極楽に生まれると理解なさい」と、おっしゃったのです。

これはつまり、智慧でもって悟りを得ることはできない、ということ。むしろ逆に、自分の愚かさこそしっかり見極めよ、そうすることで阿弥陀様のことを信じられ、往生できるのです。そう仰っている。

これは一見、「智慧の否定」に見えるかも知れません。しかしそれは、信法のための選択(智慧でもって悟ることはできない)です。信機のために智慧を使うなとは仰っていないし、むしろ「自分のありのままの姿を知るために、どうすればいいのか?」は「智慧を用いよ」以外にないのではないでしょうか。人が苦に直面し、悩んでいる時は、その渦中にあると言えます。無常とか因縁とか因果応報というのは、自分がどんな状況かを整理し理解する為の、いわばスケール。日常の相談…苦と向き合うことに関しては、法然上人にも「壱百四拾五問答」などがあります。その芯は「この世を過ごすために大切なのは、お念仏できる自分でいるか?という視点を持つこと」であるのですが、「私は迷信が気になります」「努力しようとしても、疲れて眠くなってしまいます」といった問いにお応えになった法然上人が仰ったからこそ、「信じましょう」という誘いが人々に響いたのではないかと思うのです。