「なぜ?」の魅力…と魔力④

図らずも連載となった最終回。今回は、「なぜ?」の魔力に正面から取り組みます。サブタイトルは「応酬が生む泥沼…仏教が教える言葉の中道」。ちゃんと仏教で回収しますからご安心を。

日常の会話で、思わず「なぜ?」の空中戦がおきてしまうことはありませんか。

(Aさん)「なぜ連絡しなかったの?」

(Bさん)「…なぜそれを知りたいの?」

一見ただの会話のようですが、実際にはお互いの心を固くするやりとりです。Bさんの「…」が、不穏な空気を告げていますね。

質問に質問で返されると、最初に問いかけた人は「逃げられた」「逆に責められた」と感じ、問い返した側も「責められたくない」という防衛心を強めます。両者の間に信頼よりも警戒が積み重なり、会話は泥沼にはまり込んでいきます。

このとき、実際には「理由」ではなく「感情」がやりとりされています。

問いかけ(A)の裏には「悲しい」「寂しい」「怒っている」といった気持ちがあり、問い返し(B)の裏には「責められたくない」「自分を守りたい」という気持ちが隠れています。けれども互いにその感情を直接は言わず、防衛的な言葉だけが表に出てしまう。お互い「察してほしい」モードになってしまうのかも知れません。だからこそ和解に進みにくいのです。

では、どうすれば泥沼を避けられるのでしょうか。

仏教では、物事はすべて「縁起」によって成り立つと説きます。言葉もまた、単独で働くのではなく、関係や場の条件(縁)によって働きが変わります。同じ「なぜ?」でも、安心している場であれば相手を理解する灯になり、緊張した場では心を刺す刃になります。まさに「因縁次第」で姿が変わり、当然のことながら結果は大きく違ってきます。

具体的には、どんな台詞や態度があるでしょうね。

一つは、「なぜ?」を投げる前に、自分の感情を一呼吸で確かめることです。「私は寂しかった」「心配した」という感情を伝えられれば、問い詰めではなく理解を求める言葉に変わります。

(Aさん)「なぜ連絡しなかったの?私、心配だったよ。」

(Bさん)「…心配かけて、ごめんね」…アッサリ謝れる可能性が出ますね。「理由」より「気持ち」に焦点があるから。

もう一つは、相手の防衛を解くこと。答えにくそうなら、「責めたいわけではなく、理解したいから」と前置きするだけで場は温まります。

(Aさん)「なぜ連絡しなかったの?起きていたことを分かりたいの。」

(Bさん)「…動画に夢中になっちゃって。ごめんね」…気持ちを素直に出せる可能性も。

ここポイント!

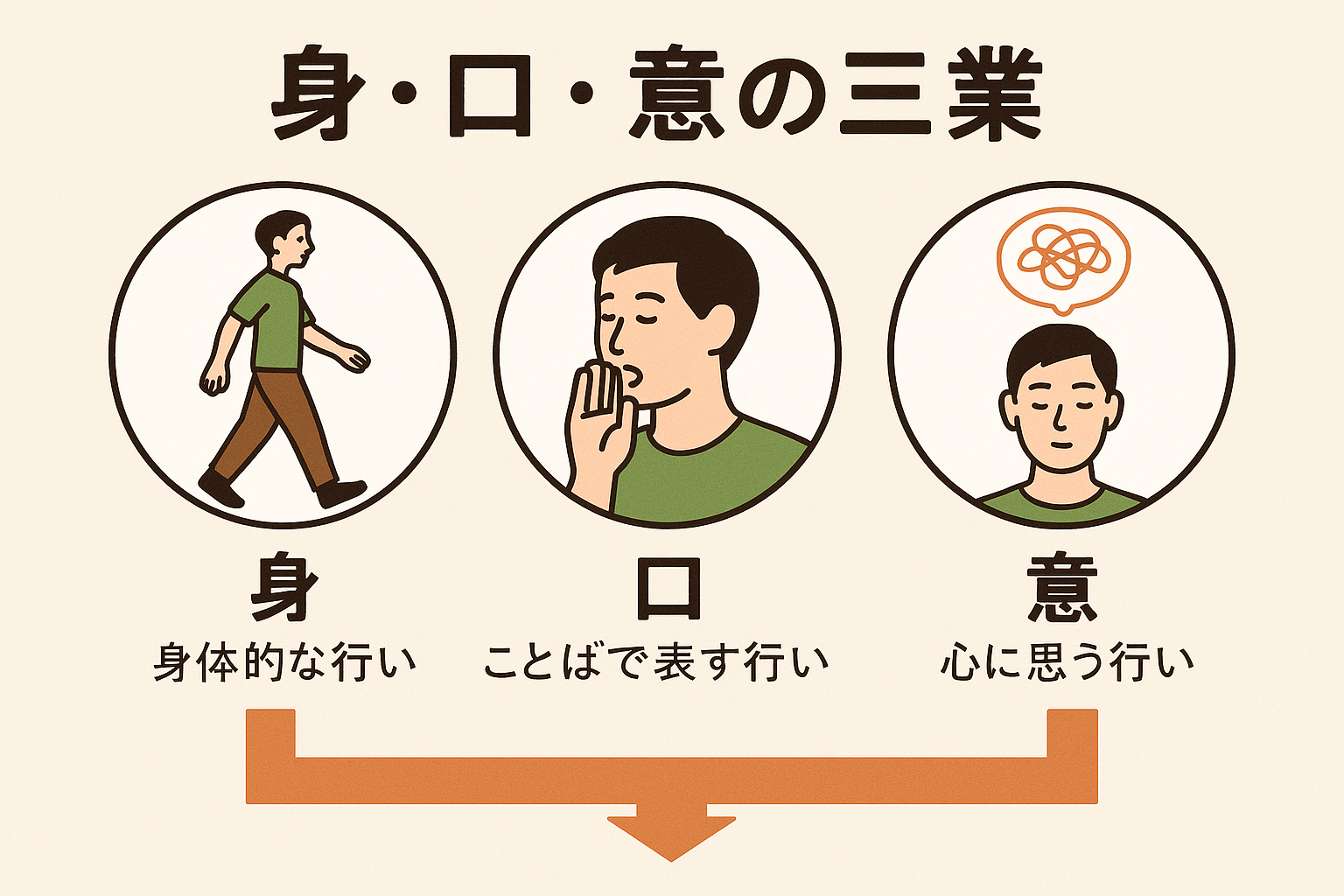

ただし、この言葉が形式だけになってしまう危険もあります。本心は責めながら「責めたいわけではなく」と口にすると、相手はすぐにそのズレを感じ取ります。言葉(口業)と心や思考(意業)は、同じ「あなた」の行動。ですから、一呼吸整える、お念仏をひと声となえるなどして、自分の心を静めてから口にすることが、何よりも大切なのです。お念仏は、言葉で行う深呼吸みたいなものですね。(三業については、こちら)

仏教で大切にされる「中道」とは、極端に走らず、あいだを歩むことです。問いを立てずに我慢する放任と、問い詰める強圧、そのどちらでもなく、「感情を伝えつつ、相手を理解しようとする問いかけ」が中道の言葉です。そして「慈悲」とは、相手の苦しみを苦しみと認め、その心に寄り添うこと。防衛の鎧を脱ぐのは、論破ではなく慈悲のまなざしなのです。

言葉は刃にも灯にもなります。

「なぜ?」を使うときこそ、縁起と中道を思い出し、相手と自分の心にやさしい言葉を選びたいものです。それが和解の道をひらく第一歩となるでしょう。

合掌。