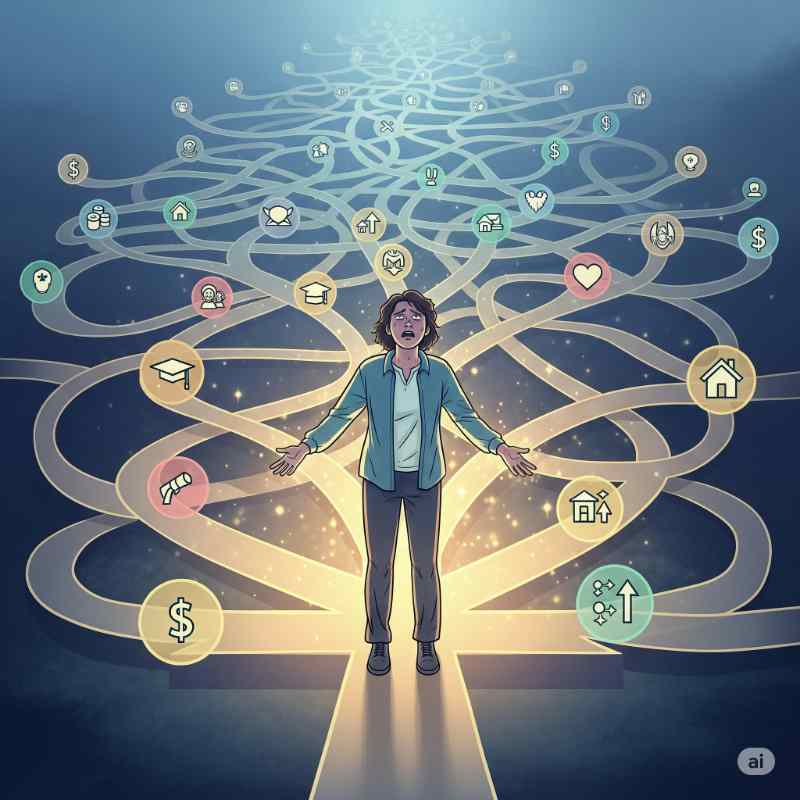

選ぶことに疲れた私たちへ〜法然上人の”選ばない”選択〜

多様な選択肢に囲まれた世界で

コンビニの棚には、何種類ものお茶が並んでいます。スーパーのお米売り場には、全国の銘柄米がずらりと並んでいます。スマホを買おうと思っても、機種もプランも複雑で、「結局どれが一番いいの?」と迷ってしまう。

…結局、私たちは「なんとなくいつもの」「とりあえず安い方」など、どこか妥協した形で選んでいることが少なくありません。

先日読んだ、小島雄一郎さんの『「選べない」はなぜ起こる?』に、こんな示唆がありました。

現代人は“最高の一品を選びたい”のではなく、“選ぶことから解放されたい”と願っているのではないか。

確かに、選択肢が多すぎる現代は、ある意味「選ぶことが苦しみになる」時代とも言えます。「もっと良いものがあるのでは」と思うがゆえに、今ここにあるものを素直に受け取れなくなる。そんな“選択疲れ”に心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

最初にあげた3つの例は私の実体験ですし、もしかしたら、イマドキの婚活も同じかもしれません。「もっといい人がいるかも」と思いながらも、疲れ果てて「もう、やめちゃおうか…」に至るような。

そんなとき、ふと頭に浮かんだのが、法然上人の姿勢でした。

「選択しない」ことを選ぶ

法然上人は、仏教の数ある教えの中から「ただ念仏」を実践しました。他のあらゆる修行・教えを「捨て・閉じ・閣(しりぞ)け・抛(なげう)ち」、ただ称名念仏だけを貫く…これは今風に言えば、“他を全部比較検討した上で、これ一本にする”という強い決断です。

しかし一方…もしかすると、現代の宗教界も、“選択疲れ”の様相を呈しているかもしれません。あらゆる宗派が「ウチのが最高」「こちらの教えこそ万能」と競い合い、信仰までもが“選ばれる商品”のように語られる場面がある。

そんな時代だからこそ、法然上人のように、他をすべて手放して「これだけ」と言い切る姿には、どこか潔さと安心感があります。「○○を求めているのですが」と言われたとき、「スイマセン、ウチじゃありません」と言うことを覚悟するのですから。

それ…「お茶やスマホと信仰を一緒にするな」というお叱りを呼ばない?

でしょうね…。なのですが!私たちの行為として「選ぶ」「迷う」「比べる」という構造は、信仰であれ消費であれ、根っこでは似た迷いの中にあるようにも思うのです。婚活だって人生の一大事ですが、現代では選択肢が多いからこそ迷い、疲れてしまう人がいるのではないでしょうか。

ただし…ここで大切なのは、法然上人が「人間として選び抜いた」のではなく、「阿弥陀仏がすでに選び取ってくれていた道に、ただ従った」のだという点です。敢えて言うなら「自分では選択しない、ということを選択した(決めた)」。これは、やっぱり革命的だと思います。

選ぼう=迷わなくてもいい、という救い

浄土宗の教えでは、私たちが自力で正解を探して選び取るのではなく、阿弥陀仏の側から「南無阿弥陀仏」という道がすでに選ばれている…と考えます。だからこそ、「ただお念仏申す」ことが、確実にそのまま、救いへの道となるのです。

救いとはすなわち、この世を終えた次には、極楽浄土へと往生できること。この「目的と方法」が確定しているということは、私達を「選択の迷い」から助け出してくれるのです。

なんとなれば、加齢と共に言葉を忘れても、口が回らなくなっても、家族の顔を忘れてしまっても(淋しいですけれど)。

私たちはすでに、仏さまに迎えられる未来を約束されている。それ以前の選択事は、全てが些事。これもまた、「今後よりよい選択肢が現れるのでは?」という迷いから救ってくれるという効果もありそうです。

お念仏ありがたし。阿弥陀様ありがたし。法然上人ありがたし。何百年前の教えが、今に通じている。

今回、ディスクリプションはchatGPT、画像はGemini(AI)で作成しました。